社会の安全を守るはずの「警察」が、汗水流して働く国民を“犯罪者”に仕立て上げる──。

一見フィクションと思える話が21世紀の日本で起きている。さらには、違法な捜査をチェックすべき「検察」「裁判所」「マスメディア」も機能しない。

そんな戦慄する事実の数々が記された『追跡 公安捜査』が今年3月に出版された。

本の著者で毎日新聞の遠藤浩二記者に、警視庁公安部の暗部についてインタビューした。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

●現役捜査員による「捏造」発言で取材開始

──遠藤さんが取材している大川原化工機の冤罪事件とは、どのような事件ですか?

遠藤記者:横浜市にある「大川原化工機」は、カップラーメンの粉末スープやインスタントコーヒーなどを製造する「噴霧乾燥器(ふんむかんそうき)」という機械の製造や輸出などをおこなっている会社です。 従業員が約90人の中小企業なのですが、突然、噴霧乾燥器が生物・化学兵器に転用できると疑われ、社長ら3人が2020年3月に警視庁公安部に逮捕されました。ところが、1年4カ月後に東京地検が起訴を取り消すという異例の展開になりました。

──この冤罪事件の取材を始めたのはなぜですか?

遠藤記者:きっかけは、大川原化工機が起こした国家賠償請求訴訟で複数の現職警察官が捜査を批判し、「捏造」という言葉が法廷で出たことでした。 私はその前から公安部が捜査指揮をとった警察庁長官狙撃事件を取材していて、公安部の捜査がめちゃくちゃであることを知っていました。だから、大川原化工機の民事裁判で「捏造」発言が出たとき、「また公安がやらかしたのか」と思いました。

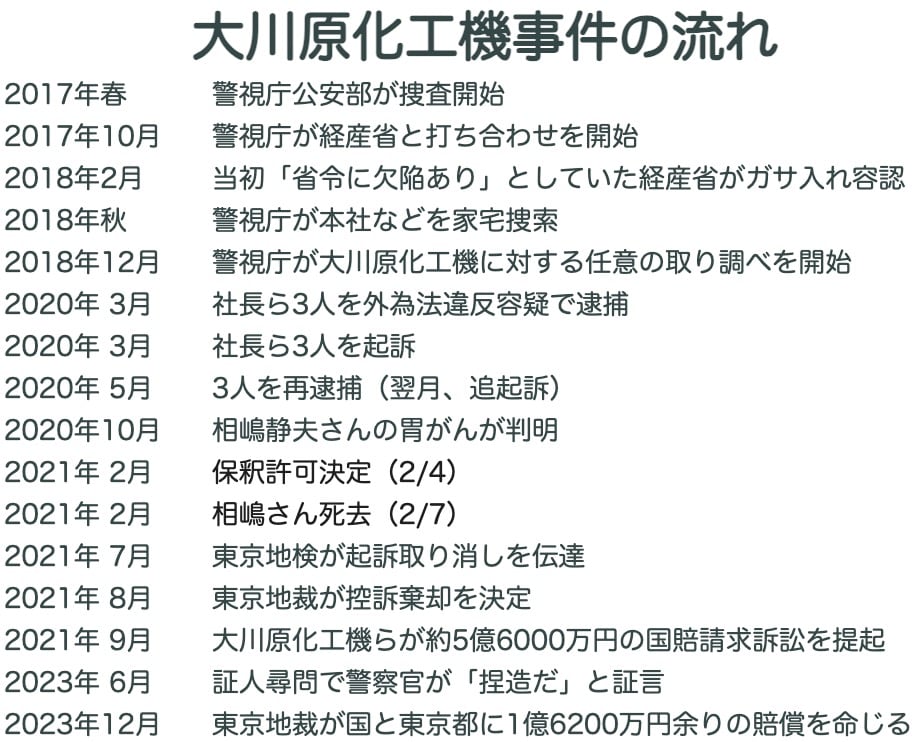

大川原化工機の冤罪事件の経緯

大川原化工機の冤罪事件の経緯

●警視庁公安部の“ストーリーありき”の捜査

──取材を通して「これは許せない」と感じたことはなんでしょうか?

遠藤記者:大きく3つあります。めちゃくちゃな捜査をした警視庁公安部。それを止められなかった東京地検。そして、逮捕された社長ら3人から何度も保釈の請求を受けながらまったく認めなかった裁判所です。 一番の問題は公安部です。ある捜査員は、私に「『火のないところに煙は立たない』ということわざがあるけど、我々は火も煙も立っていなかった大川原化工機に火を付けにいっただけだ」と話しました。 実際、始めから違法行為の具体的な証拠がないまま、噴霧乾燥器の分野で業界トップの大川原化工機が標的にされたのです。

──警視庁公安部の捜査にはどのような問題があったのでしょうか?

遠藤記者: たとえば捜査員らは4人の大学教授に意見を聞き、その内容を勝手に報告書にまとめていたのですが、教授全員があとに「そんなことは言っていない」と否定しました。 また、噴霧乾燥器の温度実験では、測定した3箇所の一つが公安部が目標にした温度に達しなかったことから、そのデータを恣意的に除外していました。 捜査の問題は他にもたくさんあるのですが、要は、警察がまず「大川原化工機は不正輸出をおこなった」という結論を先に決め、そのストーリーに合致するように事件を組み立てていったということです。

2025年3月に出版された「追跡 公安捜査」。警察や検察、裁判所、メディアの問題が書かれている

2025年3月に出版された「追跡 公安捜査」。警察や検察、裁判所、メディアの問題が書かれている

●チェック機能を果たせなかった検察

──2つ目の検察の問題とはなんでしょうか?

遠藤記者: 大川原化工機の社長ら3人を最終的に起訴した検事とは違って、前任の検事2人は起訴に反対していました。 それに、起訴の直前、捜査のデスク役だった警部補が担当検事に対して捜査の問題点を具体的に伝えていたことです。その検事は「不安になってきた。大丈夫か」と話し、不安な様子を見せていたとされています。 しかし、こうした経緯があったにもかかわらず起訴に踏み切りました。これは、警察の捜査を独立した立場で検証し、問題があれば是正するという検察官の極めて重要な職責を放棄した重大な過ちと言わざるを得ません。

警視庁(リュウタ / PIXTA)

警視庁(リュウタ / PIXTA)

●裁判所が加担する「人質司法」

──3つ目の裁判所の問題についてはどうでしょうか?

遠藤記者:逮捕された大川原化工機の社長ら3人について、弁護側は大川原正明社長と元取締役の島田順司さんは6回、顧問だった相嶋静夫さんは8回も保釈を請求しました。3人の保釈請求の審理には延べ26人の裁判官が関わりましたが、うち21人が保釈を認めませんでした。 許せないのは、相嶋さんが勾留中に体調を著しく悪化させていたにもかかわらず、「罪証隠滅の恐れがある」ということで一度も保釈を認めなかったことです。 そして、相嶋さんは適切な治療を受けられずに進行胃がんで亡くなりました。東京地検が社長らの起訴を取り消したのはそのあとなので、相嶋さんは自分が無実であることを知らずに亡くなったことは本当に無念だったと思います。

──身体を長期的に拘束することで自白を引き出すという「人質司法」の犠牲になったということでしょうか?

遠藤記者: まさに「人質司法」の典型例です。証拠が薄いにもかかわらず長期間勾留して保釈を認めないことで、罪の有無にかかわらず、解放されたいがために虚偽の自白を強いるという構図です。 相嶋さんは無実を訴え続け、命の危険を案じた奥様が認めるように懇願しても、虚偽の容疑を認めることを拒否しました。 裁判所は、検察側の「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」といった主張を具体的な証拠を求めることなく追認し、結果としてこのような犠牲者を生み出しています。

「警視庁公安部がストーリーありきで捜査に突き進んだ」と話す毎日新聞の遠藤記者(2025年5月19日、東京都内で、弁護士ドットコム撮影)

「警視庁公安部がストーリーありきで捜査に突き進んだ」と話す毎日新聞の遠藤記者(2025年5月19日、東京都内で、弁護士ドットコム撮影)

●警視庁公安部の「失敗の本質」

──国民や社会の安全を守るはずの警察が、なぜこのような違法な捜査をしてしまうのでしょうか?

遠藤記者:警視庁公安部の「失敗の本質」は、一度方針を決定すると、内部の小さな異論や反対意見に耳を傾けない点にあります。誤りを認めることを極度に嫌い、それを敗北と捉える傾向があります。 大川原化工機の冤罪事件がこれほど問題になっても、警視庁は未だに非を認めていません。また、民間企業と異なり、不祥事を起こしても「倒産」するわけではないという公的機関の特性も自己改革を妨げる一因になっているのかもしれません。 人間がやることなので間違いはあります。新聞社も間違った記事を出せば訂正を出します。捜査も間違えることがあると思いますが、彼らはそれをもみ消し、隠蔽に走る。それが怖いですよね。

大川原化工機の冤罪事件をめぐる国賠訴訟で判決後に記者会見を開く代理人弁護士や原告たち(2023年12月、弁護士ドットコムニュース撮影)

大川原化工機の冤罪事件をめぐる国賠訴訟で判決後に記者会見を開く代理人弁護士や原告たち(2023年12月、弁護士ドットコムニュース撮影)

●冤罪を防ぐには

──大川原化工機のような冤罪を防ぐためには何が必要でしょうか?

遠藤記者:大川原化工機事件の起訴取り下げ後、ある警視庁の課長が匿名による検証アンケートを実施しましたが、警察庁の幹部に叱責され、その後、廃棄されました。組織を守ろうとする人もいるし、問題視する人もいます。 大切なのは、不正があったときに組織としてどう対応するかです。まずは警視庁が自らの過ちを認め、組織としてどこが悪かったのかを検証すべきだと思います。 我々ももっと追及すべきですが、メディアの力が弱まっているということをすごく感じます。だからこそ私ももっと頑張らなくてはと思っています。